-

书记院长邮箱

书记院长邮箱sxsykyy@163.com

-

红包、回扣、院外购药举报

红包、回扣、院外购药举报0351-8286990

sxsykyyhfbgs@163.com

-

纪检监察

纪检监察0351-8286766

ykyyjjjc@126.com

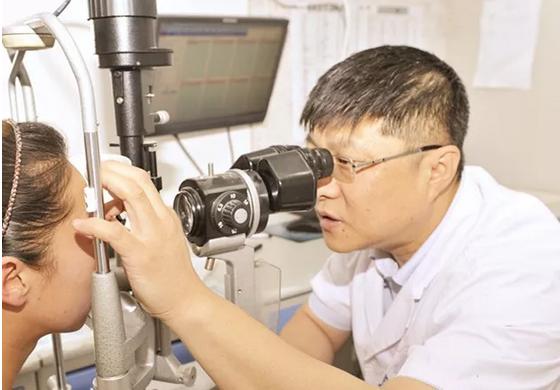

专家巡礼●角膜病科主任杨纪忠

时间:2018-09-29 供稿:宣传科山西省眼科医院角膜病科主任杨纪忠说虽然自己就是一名医生,可在家人生病了陪他们去看医生的时候,自己的角色就从医生转换成了患者的家属,真是一种不一样的体会。他说每个人在生病的时候都希望周围的人能多给一些安慰。因此他总会站在病人的角度深思熟虑地去做每一件事。

在平时的工作中,患者不完全相信大夫的现象时有发生。医患之间的第一面、第一句话对于医生如何取得病人的信任具有非常重要的意义,而杨纪忠在这方面做得很好。他认为一言一行、一举一动都应该给病人留下好的印象,尤其是行为举止。这就需要医生要时常站在患者的角度去思考问题。

“老人家,我说明白了没?”这是杨纪忠经常对病人说的一句话。然而最初门诊大夫对病人常说的却是:“你听懂了没有”。杨纪忠也是如此,直到偶然的一件事情才改变了他的问询方式。有一次,杨纪忠给门诊病人看病,讲完全部注意事项后,他习惯性地问病人“你听懂了没有?”对方没有回答“是”或点头,而是有些不满地反问道:“我又不是傻瓜,你们城里人就咋了,城里人就可以小瞧我们农村人啊?”听了这句话,杨纪忠进行了深刻反思。

的确,怎么会听不懂呢,只是可能没有完全理解罢了。从此往后,他每讲一件事情就会询问患者“我说明白了没有?”就从这简单的一句话,很多病人都愿意找他看病。

“大夫没必要和病人摆架子,应该建立平等的关系。”有很多别人觉得难相处的病人却都能够和他成为朋友。有位病人住院时心情不好,其他大夫都不敢接近他,奇怪的是他就和杨纪忠关系处的很好。杨纪忠说自己经常对他说,如果把自己换成他会怎么样,时间长了,对方就会敞开心扉,逐渐接纳这个人和一些观点。

(做客太原电视台《健康时间》)

杨纪忠说近几年患有抑郁症的患者越来越多,为这样的患者诊断一般最少需要半个小时。其实他们的眼病往往并不是很重,更多的就是想找一个倾诉的对象,我们只要做个倾听者就够了。

随杨纪忠一起出门诊的学生都知道,门诊时他可能写病历的时间并不是很长,但是与病人沟通交流的时间却很长——患者得的是什么病,怎么得的,如何治疗,效果会怎么样,最后的预后结果会怎么样……他都会为病人一一详解。通常,整个流程下来,病人都不会再说什么了,

“病重的患者都是带着希望来的。”杨纪忠说,因此在告知病情时,他一般会选择“委婉式”,之后再找家属细说病情的严重性。另外,他还会主动给病人留下电话号码,尤其是角膜病人,“没有一位病人会随随便便打医生电话,他们都是经过深思熟虑后才会打电话的。”

“我的父母都是医生。”杨纪忠说,这样的的家庭背景也是促使他选择医生这个职业的原因之一。1989年,杨纪忠就开始从事眼科的临床工作,至今将近30年了。想放弃过吗?记者问道。“从来没有”。他的回答斩钉截铁。

这些年来,让他记忆最深刻的便是援外医疗的3年,那是一段艰苦但充满意义的一段日子。2001至2004年,杨纪忠被派往非洲多哥援外,那里条件很差,但人很朴实,他作为一名眼科医生,三年里他为当地群众解决了大量的眼病问题,当地人把它当作了值得信任的白衣天使。

他的坚韧与热情,带他一步步地走向更高的地方。2012年,杨纪忠担任了角膜病科的主任,但随之而来的是更多的是压力。管理上他主张激励,严把医疗质量和安全,狠抓病历管理和服务,在他的带领下,科室被评为重点专科,荣获国家卫生计生委“青年文明号”。

(原载《山西青年报》 有删改)